※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

仲介手数料とは、不動産業者が、土地・建物の売買等の取引を仲介し、その取引が成功したときに受け取ることができる成功報酬のことです。法律用語では仲介のことを媒介というので、仲介手数料は「媒介報酬」とも呼ばれます。仲介手数料は、法令で上限額が決まっています。

仲介手数料とは何か、どんな性質の費用なのか、仲介手数料の仕組みと上限額について見ていきます。なお、ここでは売買について説明しますが、交換や貸借も同じです。

仲介手数料とは、どんな性質の費用か?

仲介手数料は、次のような2つの性質を持つ費用です。

- 仲介手数料とは、不動産業者への成功報酬。

- 仲介手数料とは、不動産取引を安心・安全・確実に行うためのコスト。

仲介手数料は、不動産業者への成功報酬ですが、同時に、それは、不動産取引を安全・確実に行うための費用でもあります。詳しく説明しましょう。

仲介手数料は、不動産業者への成功報酬

仲介手数料は、不動産業者に対する成功報酬です。不動産業者は、売買が成立して初めて、依頼者(売主・買主)に仲介手数料を請求することができます。

裏を返せば、売買が成立しなければ、どれだけ広告費や人件費などの経費がかかっていても、1円たりとも売主に仲介手数料を請求することはできません。売買契約が取消・無効になった場合も、仲介手数料を請求することができません。

例外として、売主が特別に依頼した広告の料金または遠隔地への出張旅費は、売主の負担となり、その実費を支払わなければなりません。

(標準専任媒介契約約款9条、標準専属専任媒介契約約款9条、標準一般媒介契約約款11条)

売買が成立しない限り、売却活動にいくら経費を投じても、費用は全て業者の持ち出しです。

また、売主が複数の不動産業者に売却を依頼する場合(一般媒介契約)は、他社が買主を見つけ、他社を通して売買契約することもあり得ます。この場合も、自社で売買を仲介していないので、仲介手数料を請求することはできません。

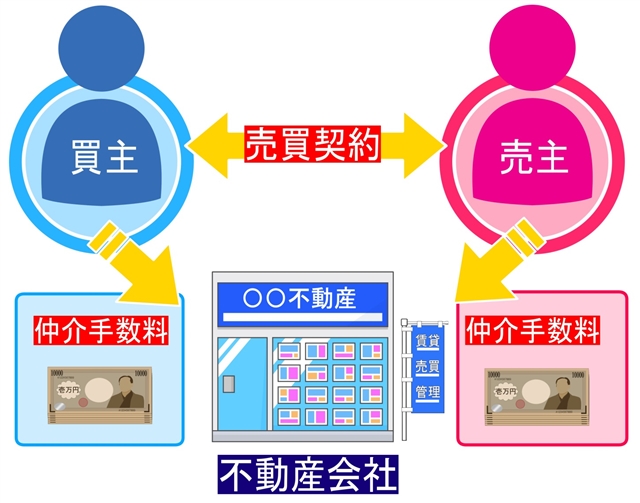

不動産売買の仲介には、1つの不動産会社が売主と買主の双方を仲介することもあれば、売主と買主を別々の不動産会社が仲介することもあります。

1つの不動産会社が売主と買主の両方を仲介するのを「単独仲介」、売主と買主を別々の不動産会社が仲介するのを「共同仲介」といいます。

これを仲介手数料からいえば、「単独仲介」は、売主と買主の両方から仲介手数料が入るので「両手仲介」と呼び、「共同仲介」は、売主または買主の一方からしか仲介手数料が入らないので「片手仲介」と呼びます。

つまり、「両手仲介」は「片手仲介」の2倍の仲介手数料が、不動産業者に入るのです。

仲介手数料は、安心・安全・確実に不動産取引するためのコスト

仲介手数料は、安心・安全・確実に不動産取引を行うために必要なコストです。

不動産の売買は、不動産業者を介さず、売主と買主との間で直接取引することもできます。不動産業者を介さなければ、仲介手数料は発生しません。仲介手数料は、不動産売却の諸費用の中でも大きな金額になりますから、仲介手数料が不要というのは、費用面ではメリットです。

しかし、個人間の取引は、専門家のサポートがないため、売買そのものがスムーズに進まなかったり、運よく売却できたとしても、引渡し後に瑕疵(欠陥や不具合)が見つかった場合に、損害賠償問題に発展するなどのトラブルが発生するリスクが高いのです。

不動産売却の依頼を受けた業者は、物件調査をして適正な取引金額を算出します。広告や物件案内などの販売活動を行います。買主と価格や取引条件について交渉・調整をし、契約不適合責任を含む売買契約書を作成し、売買契約に立ち会います。

このように不動産業者は、不動産の売買が安心・安全・確実に行えるよう、専門家の立場からサポートします。仲介手数料は、安心・安全・確実に不動産取引を行うためのコストなのです。

仲介手数料の上限額は、法律にもとづき国が定める

媒介報酬(仲介手数料)の額は、国土交通大臣が定め、宅建業者は、その額を超えて報酬を受けてはならない、と法律で規定されています(宅建業法46条)。仲介手数料の上限額は、不動産の売買価格や賃貸料に応じて決まります。

国が定める仲介手数料の上限額は、次の通りです。なお、仲介手数料には消費税がかかるため、国土交通省の告示では、消費税込み(税率10%)の表示となっています。

売買の媒介に関する仲介手数料の上限額

不動産売買の媒介に関する媒介報酬(仲介手数料)の上限額は、売買価額(消費税を含まない)を次のように区分し、それぞれの金額に各報酬割合を乗じて得た額を合計した金額以内と定められています。

|

売買価格 |

仲介手数料 |

仲介手数料 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 5% | 5.5% |

| 200万円超 400万円以下 | 4% | 4.4% |

| 400万円超 | 3% | 3.3% |

売買価格が200万円以下の場合は、売買価格に報酬割合(5.5%)を乗じた額が、仲介手数料の上限額です。

売買価格が200万円を超え400万円以下の場合は、「200万円以下」「200万円超」と2分割し、それぞれの報酬割合(5.5%、4.4%)を乗じて算出した金額を合計すると、仲介手数料の上限額を算定できます。

売買価格が400万円超の場合は、「200万円以下」「200万円超400万円以下」「400万円超」と3分割し、それぞれの報酬割合(5.5%、4.4%、3.3%)を乗じて計算します。

仲介手数料の具体的な計算の仕方は、次のページで説明しています。通常は簡易計算式を用います。その計算方法も紹介していますので、ご覧ください。

仲介手数料は「税別の売買価格」をもとに計算します。不動産の価格は総額表示(税込価格)です。土地に消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。戸建て住宅の売買価格は、総額表示(税込価格)ですから、仲介手数料を計算するときは、建物の価格を税抜価格に換算する必要があります。

売買の仲介手数料の上限額は、依頼者の一方(売主または買主)から受け取ることができる報酬の上限です。単独仲介(両手仲介)の場合は、この2倍が仲介手数料の上限額となります。

貸借の媒介に関する仲介手数料の上限額

不動産貸借の媒介に関する媒介報酬(仲介手数料)の上限額については、依頼者(貸主・借主)の双方から受けることのできる報酬(消費税を含む)の合計額が、借賃(消費税を含まない)の1ヵ月分の1.1倍に相当する金額以内と定められています。

特に、居住用建物の貸借の仲介については、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額を、依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1ヵ月分の0.55倍に相当する金額以内と定めています。

つまり、貸借の仲介手数料は、貸主と借主あわせて借賃の1ヵ月分に消費税を加えた額が上限です。特に、居住用建物の仲介手数料は、貸主と借主で折半が原則ですが、依頼者の承諾を得た場合は、依頼者の一方から全額受け取ることが可能ということです。

アパートやマンションを借りるときは、たいてい借りる側が、仲介手数料として1ヵ月分支払います。借りる側と貸す側で折半するのが原則なのですが、「依頼者の承諾を得ている」という形をとって、借りる側が1ヵ月分を負担する仕組みにしているのです。

賃貸借契約の重要事項説明書をご覧になってみてください。「契約成立時には、媒介報酬額○○円(消費税込み)を支払うことを承諾しました」という一文が入っています。その金額は、借賃の1ヵ月分になっているはずです。

最近は、仲介手数料無料の物件も見かけます。そういう場合は、貸主に仲介手数料の請求が行っているということです。賃貸物件が供給過剰になり、仲介手数料を無料にしないと借り手がいないことの現れです。

空き家を売却したときの仲介手数料の特例

2018年1月1日より、「低廉な空家等」の売却の媒介に関しては、特例として、従来の方法で算出した報酬額に現地調査等に要する費用に相当する額を加算して、仲介手数料を請求できるようになりました。

「低廉な空家等」とは、売買価格が400万円以下(消費税を含まない)の宅地・建物です。つまり、低価格の物件の売却の仲介手数料が値上げとなります。

空き家を売却したときの仲介手数料の特例について詳しくはこちらをご覧ください。

仲介手数料は、いつ支払う?

仲介手数料(媒介報酬)は、売買契約時に約定報酬の半額、決済時に残額を支払うのが一般的です。仲介手数料の支払い方法は、不動産業者との媒介契約の中で定めます。

仲介手数料は成功報酬ですから、売買契約が成立して初めて請求できます。媒介契約の時点では、いっさい支払う必要はありません。

また、不動産業者が依頼者(売主・買主)に請求できる報酬は、仲介手数料だけです。

売買契約の前に仲介手数料の支払いを求めたり、他の名目で費用の支払いを求めるような不動産業者は、媒介契約を避けた方がよいでしょう。

まとめ

仲介手数料(媒介報酬)は、媒介契約した不動産業者への成功報酬であり、安心・安全・確実に不動産取引をするためのコストです。不動産業者が依頼者に請求できる報酬は、仲介手数料だけです。仲介手数料は成功報酬ですから、不動産取引が成功して初めて、不動産業者は依頼者に仲介手数料の支払いを請求できます。

仲介手数料は、国が上限額を決めており、それ以下の額であれば、依頼者と不動産業者との間で決めることができます。

最近は、仲介手数料が無料の不動産業者もありますが、費用を安く抑えられても、希望に沿う売却ができなくては意味がありません。不動産売却を依頼する不動産業者を選ぶときは、仲介手数料が無料とか安いとかで選ぶよりも、高く早く確実に売れる不動産業者を選ぶことが大切です。

\ 不動産業者選びはココが大切 /

- 「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

- 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第46条第1項関係

※国土交通省のWebサイトにリンクしています。

あなたに おすすめの記事

公開日 2019-11-29 更新日 2022/11/10 13:53:13